近日,精智未来(ChromX Health)与华中科技大学同济医学院附属同济医院张惠兰教授团队在国际权威期刊上发表了文章《Exploring exhaled volatile organic compounds as potential biomarkers in anti-MDA5 antibody-positive interstitial lung disease》,首次揭示呼出气中特定挥发性有机物(VOCs)可作为MDA5-ILD(抗黑色素瘤分化相关基因5抗体阳性皮肌炎相关间质性肺病)的诊断与预后生物标志物,为这一高致死率疾病的诊断和病情监测提供了全新思路。

原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11010-025-05249-4

核心突破与临床价值

01

新型VOC生物标志物

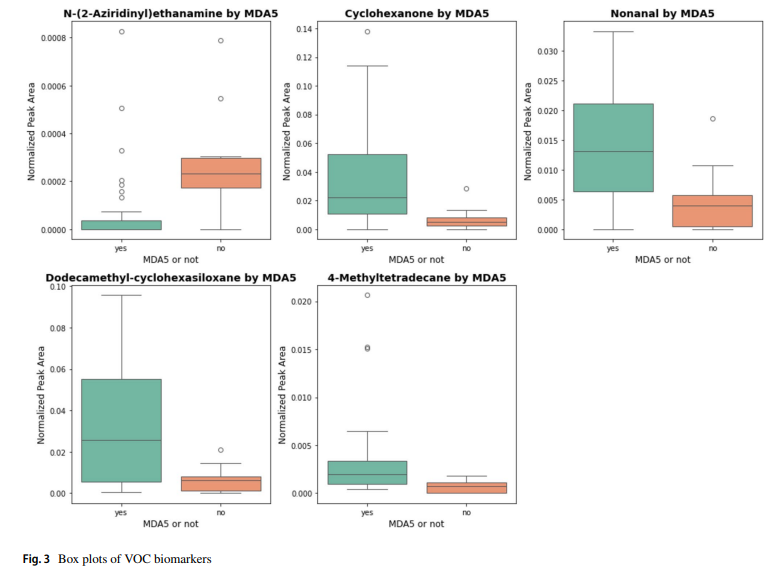

研究团队通过分析45个呼出气样本,包括9例MDA5-ILD患者和7例非MDA5-ILD患者,成功识别出5种关键VOCs生物标志物:N-(2-Aziridinyl)ethanamine、Cyclohexanone、Nonanal、Dodecamethylcyclohexasiloxane和4-Methyltetradecane,能够有效区分MDA5-ILD与非MDA5-ILD患者。

VOC生物标志物的箱线图

02

模型性能比较

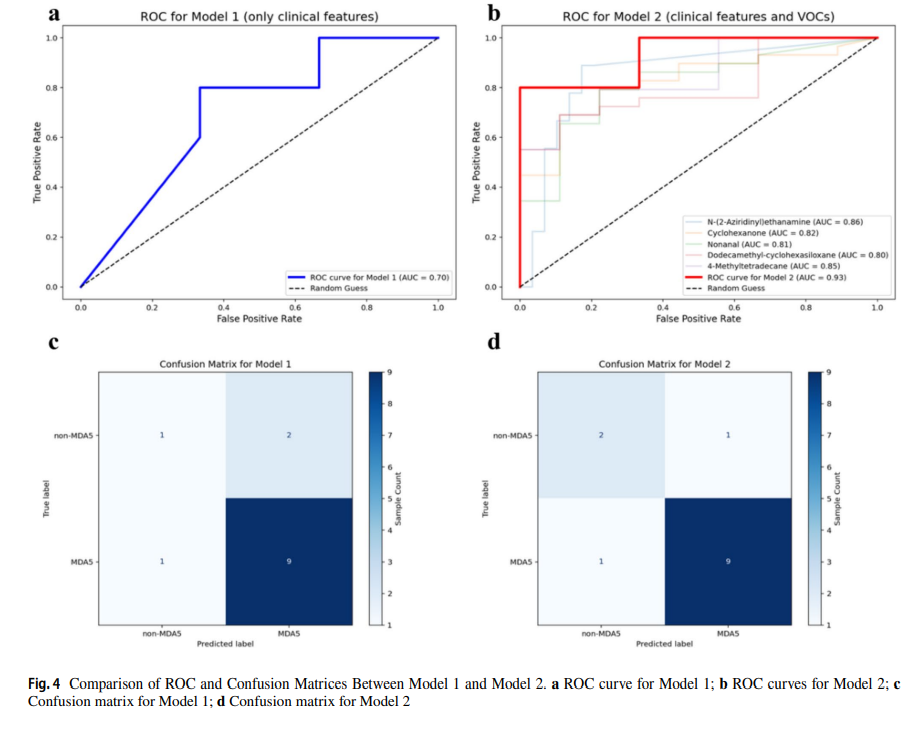

研究团队构建了两种诊断模型:Model 1(传统临床模型)基于11项临床指标,Model 2(VOCs整合模型)则在模型1基础上,进一步整合了5种呼出气关键VOCs生物标志物。基于这5种VOCs结合临床指标构建的诊断模型(Model 2),准确率达84.6%,较传统临床指标模型(准确率76.9%)提升近10%,AUC从0.70提升至0.93,诊断特异性从33%提升至67%,助力减少误诊 。呼出气VOCs可显著提高MDA5-ILD检测的准确性。

模型1与模型2的ROC曲线和混淆矩阵比较。

a-模型1的ROC曲线;b-模型2的ROC曲线;c-模型1的混淆矩阵;d-模型2的混淆矩阵。

03

VOCs评估疾病严重程度和进展

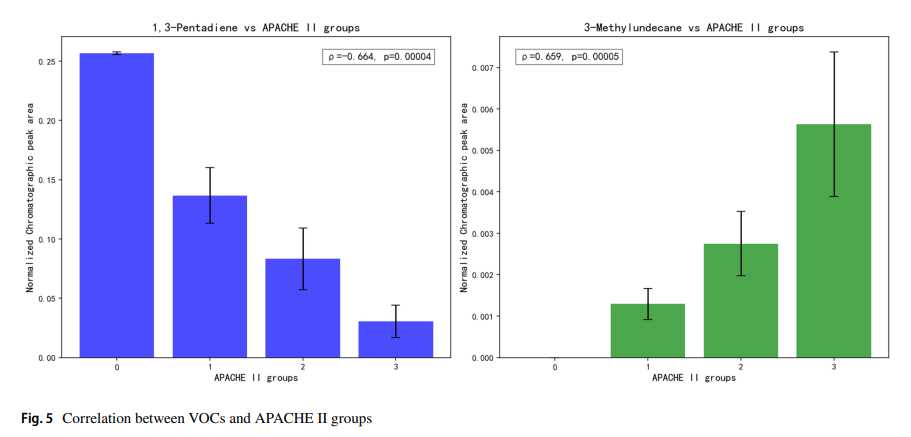

研究发现两种VOCs与疾病严重程度显著相关:

• 1,3-戊二烯:浓度随APACHE II(病情严重程度评分系统)评分升高(病情恶化)及肌酐水平升高而显著降低,可能与疾病进展中的代谢紊乱相关 。

• 3-甲基十一烷:浓度随APACHE II评分升高及肌酐水平上升而增加,或反映氧化应激加剧。

通过实时监测这两种标志物,未来可能用于实时病情监测、预后评估、治疗反应跟踪等。

VOCs 与 APACHE II 评分的相关性

专家解读

华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸内科张惠兰教授指出:

MDA5-ILD是抗MDA5抗体阳性皮肌炎(DM)最凶险的并发症,以快速进展性间质性肺炎(RP-ILD)为核心表现,约90%的RP-ILD发生于起病后6个月内,其中50%集中在前3个月,而84%的死亡也集中在此时间段,形成致命的“6个月高危期”。

当前临床诊断面临三大瓶颈:血液MDA5抗体检测易受假阳性/假阴性干扰,难以实时反映病情变化;CT影像学对早期肺泡炎敏感性不足,往往需疾病进展至纤维化阶段才能明确异常;且此类技术尚未普及至基层医疗机构。这导致多数患者因漏诊或误诊错失黄金治疗窗口,亟需更灵敏、便捷的诊断工具。

本研究突破性发现,呼出气挥发性有机物(VOCs)可作为反映病理生理状态的代谢标志物。通过研究筛选出的5种关键VOCs,结合临床指标构建的诊断模型(Model 2)准确率达84.6%,AUC值从0.70跃升至0.93。尤为重要的是,研究首次揭示两种VOCs标志物的临床价值:1,3-戊二烯浓度随APACHE II评分及肌酐升高而下降,或提示代谢失衡;3-甲基十一烷浓度正相关于病情严重度,可能关联氧化应激。通过动态监测这两种标志物,临床可实时评估疾病进展,指导个体化治疗。

该技术为抗体阴性或影像学不典型患者提供了全新诊断依据,其操作简便性未来有望惠及基层医疗。通过无创呼出气检测,临床可实现早期筛查,减少有创检查需求,并突破传统诊疗的“被动滞后”模式——在患者尚未出现明显影像学异常前,通过VOCs变化提前预警,推动间质性肺病管理向“主动预警”转型。这一发现不仅为个体化治疗开辟新路径,更提示密切监测发病后6个月(尤其是前3个月)的病情变化,结合VOCs动态监测,可能成为改善患者生存率的关键策略。

专家介绍

张惠兰 教授

华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸与危重医学科副主任,教授,主任医师,博士、博士后导师。中华医学会呼吸分会间质性肺疾病学组副组长,中华医学会呼吸分会青年委员会委员:全国优秀中青年呼吸医师,湖北省病理生理学会间质性肺疾病分会主任委员。五年制医学人卫教材《诊断学》第10版副主编,Thorax中文版副主编,主持和参与多项国家自然科学基金,近五年以第一作者或通讯作者发表SCI收录论文12篇,总影响因子213.3,总引用846次,主要研究方向为间质性肺病的发病机制及治疗研究。